今日のこの記事で、探求三昧の3939本目の記事になる。

みなさん、サンキューサンキュー(?)

ここにきて、今年の疲れがどっと出てきたような気がする。

普段どれだけ突っ走り続けて生きているかが、自分でもよくわかる。

通勤時は1日5Kmは歩いているから、体は必要以上に動かしている方だろう。

本当に、なんにも仕事しない「休みの日」というのが、ほぼない。

今のところ、体にガタが来ているところはない。

今は家族サービスで外出とか、一切しなくて済む。

地震前兆ラボの更新が止まっていたので、修正した。

RSSフィードを流すオプション機能の設定が消えてしまっていた。

このブログのサイドバーの「沙龍家更新」の窓にも表示されるようになっている。

先日書いた、明応地震の話。

そう、松原照子さんが11月22日に書いた「津波太郎」の世見。

『「メイオウ」「メイオウ」

こんな声が聞こえました。』

…というものだ。

【松原照子氏】11/22「津波太郎」って? - ●探求三昧 by 百瀬直也● - 超常現象研究家・地震前兆研究家が何でも探求するブログ

最初は、「冥王」かな?とか馬鹿な解釈をしてしまった。

コメントで、明応地震のことではないかと教えてもらった。

そうに違いないだろう。

前述の「メイオウ」の前には、「津波太郎」つまり東日本大震災の津波で多大な被害が出た田老地区について言及していた。

その部分を再度引用しておく。

2015年の出来事は未だ感じとれてはいませんが来年も世界中自然災害で人々は苦しむことでしょう。

地震もさることながら津波の凄さは時速800kmにもなるのですから、自然の力には人間力など到底及ぶものではありません。

「メイオウ」「メイオウ」

こんな声が聞こえました。

この言葉が意味することとは?

(松原照子、ブログ「幸福への近道」2014/11/22より)

この文脈からすると、やはり明応地震と同様の津波に気をつけろということではないか?

実は、松原照子さんは、今年7月24日の世見でも「明応」について言及していたのだ。

その問題の記述の前に、その日の世見の重要ポイントを引用する。

日本列島の周辺は、今から250年から350年前の地層に近くなっていると、

不思議な世界の方が話されています。

100年と云うスパンは私達人類にとっては巾広く感じますが、地球スパンで見るとそうでもない時間なのかなぁ~と聞いていて思ったのですが、「元禄」と云う字が見えた時、元禄時代に起きた地震ってあるのかなぁ~と思ったものの、地震が起きたのかも知らないし、場所も分からない。

(松原照子、ブログ「幸福への近道」2014/07/24より)

元禄時代にも、南海トラフ地震をはじめとする一連の「地震シリーズ」があった。

拙著『予言・天変地異』を持っている方は、「過去から探る大地震の発生」(P86~p.87)に書いているので、見てください。

予言・天変地異―その日に備えよ! (DIA COLLECTION)

- 出版社/メーカー: ダイアプレス

- 発売日: 2014/07/04

- メディア: ムック

- この商品を含むブログを見る

元禄年間には、南海トラフ地震と富士山噴火を含む、以下のような地震・噴火が起きていた。

7/24の世見は、こう続く。

「宝永」「慶長」この字も見えています。「南西諸島」と云う字も見えました。

この文字の意味は又、250~350年前にこの辺りに何が起きたのかが、これからの動きが見えて来ると思います。

(松原照子、ブログ「幸福への近道」、同上)

慶長年間についても、『予言・天変地異』で紹介している。

南西諸島?うゎ大変だ。

南海トラフと琉球海溝が連動して揺れたら、M9クラスの未曾有の大惨事が起きるかもしれないと示唆する科学者もいる。

又、「土佐湾沖」「日向灘」「対馬」「濃美」「明応」無造作に書いたのですが、この文字の意味をどうとるかが、私達への課題のようにも思います。

(松原照子、ブログ「幸福への近道」、同上)

この世見の全文は、下記のキキさんのブログにある。

■世見2011年7月24日日本列島(あほうどりのひとりごと)

ここで「明応」が出てきた。

「不思議な世界の人々」が、これらの地名によって伝えようとしていることの意味は重いのではないか。

「土佐湾沖」は南海地震だろう。

「日向灘」は、前述の南海トラフと琉球海溝の1000Kmにわたる超大連動地震に含まれるのだろう。

「対馬」、このあたりも別の地震で揺れるのか。

「濃尾」は、日本史上最大の内陸部地震である濃尾地震だろう。

例の松原さんの「2017年」の解釈に関係してくる。

この並びで「明応」があるということは…?

明応年間に起きた地震シリーズと関係するということか。

土佐湾沖、日向灘、たしかに揺れている。

このあたりが再び揺れるということは、やはり少なくとも南海トラフ+日向灘の連動があるということなのか?

明応地震は室町時代に発生し、震源域は東海・東南海と考えられている。

明応7年8月25日辰刻(1498年9月20日)に発生し、想定規模はM8.6。

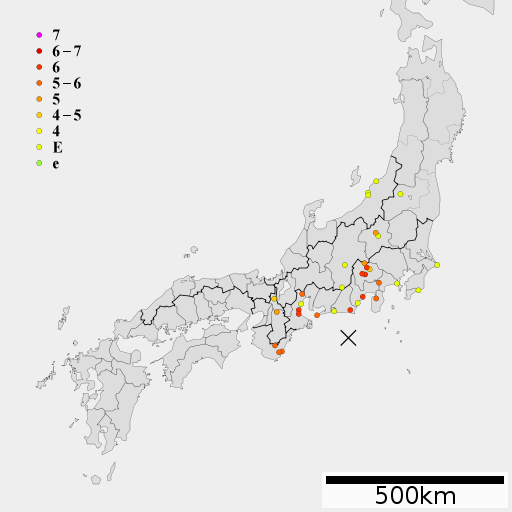

下記の地図に震源と想定震度分布がある。

【画像:CC 表示-継承 3.0、アップロード者: As6022014】

問題の津波だが、駿河湾沿岸で高さ8m、伊勢、志摩で6m~10mだったという。

安政東海地震を上回る津波規模で、伊豆半島西岸や志摩半島では局所的に大規模な津波が襲来した。

詳しくは、Wikipediaの「明応地震」のページにある。

鎌倉大仏には元々大仏殿があったが、この地震の津波で流されてしまったという記録がある。

鎌倉では津波が8m~10mの高さに達したという。

詳細はこちらに。↓

第二十六巻 鎌倉の大仏殿も流した明応地震の大津波 | 地震予測検証・地震予知情報 / 防災情報【ハザードラボ】

この明応地震の前後にあった大地震と火山噴火は?

この前後には、大きな火山噴火は知られていない。

そのため、地震に絞って以下に挙げる。

- 1494年6月19日、M6.0、奈良県

- 1498年7月9日、M8以上、四国沖? 明応南海、南海・日向灘?

- 1498年9月20日、M8.2~8.4、遠州灘、明応東海、東海・東南海

- 1502年1月28日、M6.5~7.0、新潟県上中越沖

志摩半島の国崎町では、この地震の後で、日本最古の高台移転があった。

だが、それから500年後には、もとの海沿いに戻ってしまったという。

便利さを取るか、命の安全を取るか?

現代にも残される重要な課題だろう。

南海地震の記録などは、応仁の乱以来戦乱が続いたために詳細の記録が残されていないのだろうか。

明応地震が起きたのは、戦国時代初期の戦乱の時代だった。

世の中が乱れる時代には、地震などの自然災害も起こりやすいのか?

以前から、そんなことをよく考えていた。

昨年12月25日にTOCANAに掲載された私の記事で紹介したが、戦時中には東南海地震をはじめ「三大地震」が起きた。

これを見ても、そう思いたくなるのだ。

- 作者: 中村不二夫

- 出版社/メーカー: 高知新聞社

- 発売日: 2009/11

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 岡田義光

- 出版社/メーカー: 東京書籍

- 発売日: 2014/07/26

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (1件) を見る

登山に役立つ!! 防寒・保温に最適シート サバイバルシート 【 5枚セット 】(防寒 保温シート アルミ) 【非常時 緊急時 防災用品】

- 出版社/メーカー: ミカエル堂

- メディア:

- この商品を含むブログを見る

今なにかと話題のマッサマンカレー。

あれ、いなばのは食べたことあったかな?

- 出版社/メーカー: いなば食品

- メディア: 食品&飲料

- この商品を含むブログを見る

【ケース】【12個入】日清 カップヌードル マッサマンカレー ビッグ

- 出版社/メーカー: 日清食品

- メディア: その他

- この商品を含むブログを見る

ギネス記録の世界最小自転車。知らない人は絶対笑えると思う。

Guinness World Record Smallest Bicycle (World's ...

【龍矢】【愛弥美】昨日ぶどう園へ行ったそうだ。仏塔が見えるけど、どこだろう?At grape firm. Where?

※SaraburiにあるGrape Farmというところだそうだ。