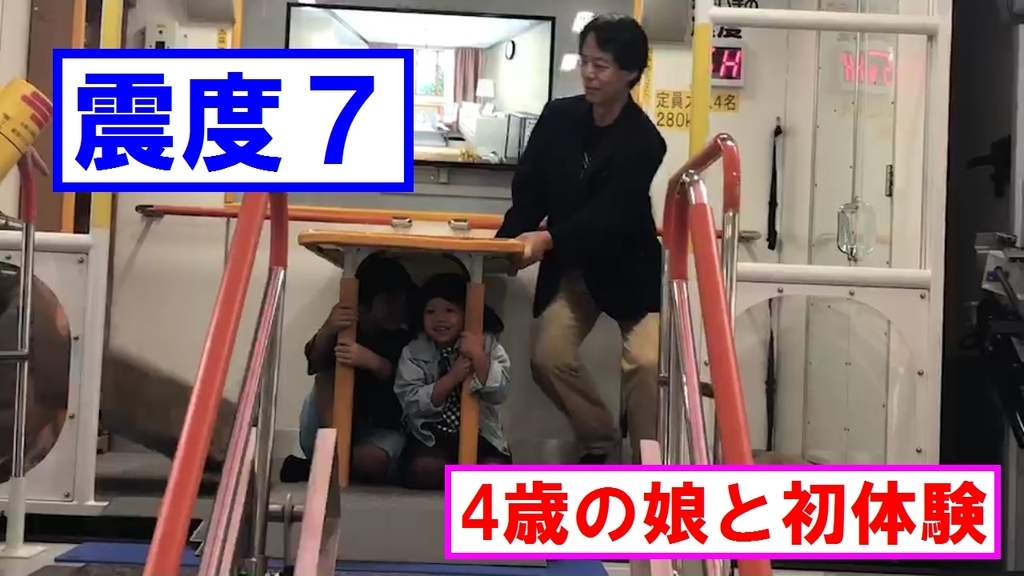

10/14に、東京・有明の「ぼうさいこくたい」「防災展2018」に行って、起震車、VR地震、30mはしご車などの体験をしてきた。

大地震の体験を数回して思ったのは、機械的に震度7で揺れるより、熊本地震の再現で強弱あって震度6弱くらいで揺れる方が怖いということ。

この時の子供と一緒の体験を、動画を交えて紹介する。

【目次】

「ぼうさいこくたい」

「ぼうさいこくたい」(防災推進国民大会)は、10/13(土)~10/14(日)に東京・有明の東京ビッグサイトと「そなエリア」(東京臨海広域防災公園)で開催された。

これは、家族連れから専門家まで幅広い人々が防災を学ぶことができるイベントで、今年で3回目を迎える。

東京ビッグサイトと、そなエリアは、どちらも有明駅などから近いが、東京ビッグサイトでの展示や講演などは子供には小難しいことはわからないし退屈だろうということで、子供でも楽しめるイベントが多いそなエリアの方だけを見て回ることにした。

私は地震前兆研究家として仕事をしているが、家族にはそういう話をすることは稀で、子供たちにも地震の話などを積極的には話さない。

ただ、防災関連の絵本を読んであげたりするうちに、地震のことに強い関心をもつようになったようだ。

つい先日10/8に、たまたま新宿西口で消防庁の起震車が地震体験をやっていて、子供たちは怖がるどころか、震度5強の初体験に大喜びだった。

「そなエリア東京」

りんかい線の国際展示場駅で降りてすぐのところに「そなエリア東京」がある。

ここはイベントがない時でも常時防災について学べるようになっていて、地震や津波避難の体験もできるので、お台場あたりに来た時には寄ってみると良いでしょう。

入園・入館無料で、今回は本館にはトイレで入っただけだが、次回はじっくり見て回りたい。

実際に首都直下地震などが起きた時には、この広大な公園が避難場所などとして大いに活用されるのだろう。

起震車体験4連発

今回「ぼうさいこくたい」へ行こうと思ったのは、家族に防災意識をもたせると同時に、私自身が人生初の「震度7」を体験したかったことにある。

うちの子供たちは、以前から「消防車に乗りたい!」という夢があって、高さ30mのはしご車に搭乗できることを「エサ」として、行こうということになった。

10/8の新宿と、そなエリアで体験した起震車の動画を編集してYouTubeに投稿した。

下に埋め込んでおくので、見てください。

サルちゃん(タイ人の妻)は結構怖がりで、起震車は嫌がって一度も体験したことがなく、常に撮影係。

他に、YouTubeには映っていないが、VRゴーグルを装着して超リアルな地震体験もした。

これは、たぶん傍から見ていても面白くないだろう。

座っている椅子が揺れて、VRゴーグルで仮想現実上の大地震を体験する。

家の中で、目の前を物が落ちてきたりする。

愛弥美は怖がると思ったら、あとで聞いたら、これが一番楽しかったそうだ。

震度7体験をして思ったこと

さすがに震度7となると、たとえシミュレーションでも侮れない。

大人は、机の下に潜っても頭を打つ恐れがあるから、常に頭を低くしておく必要がある。

しっかりテーブルの脚につかまっていないと、ふっ飛ばされるかもしれない。

子供たちに許可しないわけだ。

震度7を体験した後は、身体の揺さぶりだけでも体がおかしくなる。

しばらくの間、頭がガンガンしていた。

アスカ特装の起震車では、熊本地震の再現と知らずに、子どもたちも参加した。

震度7ではなく震度6弱だったのは、子供が一緒だからなのか。

愛弥美の笑顔が消えていた。

サングラスをかけたままお気軽に体験したが、下を向いていてズレ落ちてきて、途中で投げ出した。

消防庁の起震車で一本調子で震度7で揺れ続けるよりも、熊本地震のリアルな再現で強弱ある揺れの方が、強く怖く感じた。

地震シミュレーションを体験しておくと良いわけ

実際のリアルな大地震に遭遇した際に、この体験を活かせる部分があるだろうか。

まず、大地震というのは突然に訪れるから、ヘルメットをとっさに被っている余裕などはない。

もっとも、緊急地震速報が来たら、身近に置いておけば被れるかもしれないが、家の各部屋に置いておくわけにもいかないだろう。

そういう理由もあって、起震車ではヘルメットをかぶらせないのだろうか。

こういう体験を一度でもしておくと、実際に大地震に遭遇した際に、パニックになる度合いが変わってくるのではないか。

地震シミュレーションを初めて体験して、そう思ったものだった。

はしご車体験など

今回、防災展2018では、そなエリアのヘリポートに、消防車などの多くの特殊な車が集まっていた。

起震車だけでも、VR体験も含めて3台、はしご車2台、他の消防車数台、放水体験車、その他もろもろ。

有明の「ぼうさいこくたい」「東京都防災展2018」で、30mはしご車、放水、消防車搭乗、VR災害、起震車3回などの災害体験のはしごをして、震度7の後は頭クラクラ。子供たちは大喜び。

龍矢(6歳)と愛弥美(4歳)は、以前から消防車に乗りたいと言っていて、こんど消防博物館へ行こうと言っていた。

そなエリアでは、何台かの消防車の運転席に子供が乗せてもらえて、二人は夢が叶って大喜びだった。

はしご車は、まだYouTubeに投稿していなく、頭1分だけになるがInstagram動画を埋め込んでおく。

30mの高さは、ビルの10階ほどに相当する。

同時に2人だけなので、龍矢は一人で、私は愛弥美と一緒に乗った。

【動画】画像クリックで再生。

【ぼうさいこくたい】これも人生初の、はしご車試乗。高さ30mはビル10階相当。愛弥美は嫌がると思ったら大喜び。こういう経験をしておけば、いつか実際に救助される時に心の準備が違うだろう。

津波シェルター

そなエリアのエントランスにはテント内の展示があって、その中でもっとも注目したのは、光レジン工業の「防災・救命シェルターCL-HIKARI」。

津波だけでなく、地震、洪水、土砂崩れ、高潮などの災害にも対応したシェルターだ。

【ぼうさいこくたい】株式会社光レジン工業の「防災・救命シェルターCL-HIKARI」。地震、津波、洪水、土砂崩れ、台風、高潮などの災害から護ってくれて、流されてビルに衝突しても壊れない。南海トラフ地震の被災想定エリアの設置例が多く、7割は一般家庭とか。命が助かって70万は安い?Tsunami shelter.#津波 #防災 #ぼうさいこくたい #CL-HIKARI #LINE #tsunami

子供たちに入らせてもらったが、大人が4人まで入ることができる。

シェルターは、静止耐荷重30t以上と頑強な作りで、津波で流されてビルに激突しても壊れないという。

浮力があり、実際の津波では天地が逆にならないような自動スイング構造。

密閉しても、内部の空気と備え付けの携帯酸素で約2時間ほど保つ。

パンフレットを見ると、居間に置かれた写真があり、地震が起きたら咄嗟に入り込むことができる。

まだ大地震などの災害で実際に稼働した実績はない。

だが、販売実績では個人利用が7割で、やはり南海トラフ巨大地震の被害想定地域での設置例が多いという。

特に海沿いの家に住むお年寄りや身体障害者などには、津波からのサバイバルには、このような設備がもっとも効果的なものだろう。

価格が70万円ほど(設置費用が5万円位)だが、これで命が助かるならば安いものではないか。

ぜひ災害体験を

今回体験したような起震車や地震シミュレーションのたぐいは、全国各地の防災館のようなところにあるだろう。

下記サイトに「日本全国の防災体験館データ」があるので、参考にしてください。

たとえば「地震体験:◯」とあれば、地震シミュレーション体験ができるということだ。

すべての防災館で地震体験ができるわけではないが、各都道府県に最低1つはあるのではないか。

ある県のページで防災館が無い場合もあるが、単に登録されていないだけかもしれない。

今日の前兆現象

耳鳴りが続いているのと、昨日のハムスター1.2万回で発震スタンバイかどうか微妙。

www.tankyu3.com

【参考】

ぼうさいこくたい2018 – 2018年10月13日(土)〜14日(日)東京ビッグサイト・そなエリアにて

浮揚式津波洪水対策用シェルターSAFE+(セーフプラス)600シリーズ 推奨仕様

- 出版社/メーカー: タジマモーターコーポレーション

- メディア: ホーム&キッチン

- この商品を含むブログを見る

- 出版社/メーカー: 有限会社 エコルート

- メディア: ホーム&キッチン

- この商品を含むブログを見る

10/14の「ぼうさいこくたい」でKDDIでもらったプチ防災セットの「非常用防寒ブランケット」。1.4x2.1m、厚さ0.0012ミリのアルミ蒸着シートが、防寒・防水効果が高く、軽い。#防災 #防寒ブランケット

【愛弥美】幼稚園で園児の前で絵本を読むように頼まれて、ママは無理だから私が行った。みんなをビックリさせようと三角形の飛び出す絵本を持って行ったら、ガン見されて誰も見たことないと興味津々で大成功。Picture book if Christmas trees.#愛弥美 #飛び出す絵本 #絵本 #クリスマス #三角形の絵本